長い書名

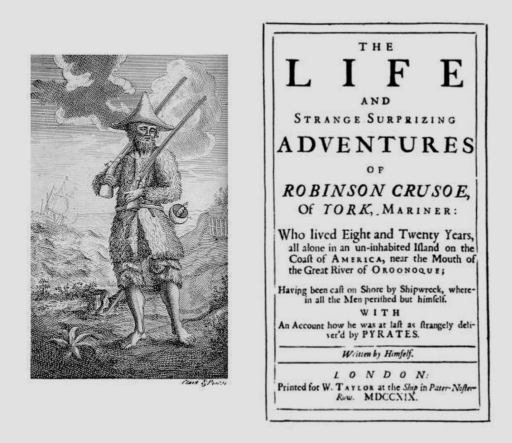

精査していないので断定できないが、人類史上もっとも長いタイトルの書物は、ダニエル・デフォーの『ロビンソン漂流記』ということになっている。1719年に英国で出版されたこの本の正式なタイトルは以下のとおり。

自分以外の全乗員が犠牲となった難破で岸辺に漂着し、アメリカの浜辺オルーノクという大河の河口近くの無人島で二十八年もの間、たった一人で生き延び、最後には奇跡的に海賊船に救助されたヨーク出身の船乗りロビンソン・クルーソーの生涯と不思議で驚きに満ちた冒険についての記述。

かくのごとく、くどいほどに長い。タイトルを読めば、もはや本文を読まなくてもよいくらい長い。

この物語は爆発的な人気を博し、ロビンソンという人格モデルはカール・マルクスの『資本論』に登場し、マックス・ウェバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』ではプロテスタントの典型例として紹介され、スウィフトに『ガリバー旅行記』の着想を与え、カミュの『ペスト』の題辞に『漂流記』の冒頭部分を引用させた。

『ロビンソン漂流記』が売れた原因はもちろん内容の面白さにあるのだろうが、何より、この長いタイトルのおかげだろうと考える。

近年、長いタイトルの本が増えてきた。とくにライトノベルではその傾向が著しい。タイトルだけで物語の骨子が分かる。長文タイトルのどれかのワードが読者の購買欲を射貫くのを狙っているとしたら、書籍におけるSEO対策と言えなくもない。

編集を兼ねた図書設計において、可能であれば、真っ先に決めておきたいのが書名である。それによって本文の煮詰め方が決まり、組版デザインの装飾スタイルが決まり、装幀のイメージが決まり、帯のキャッチやリードが決まる。

まさに「初めにタイトルありき」なのだが、現実は(私の経験上)真っ先にタイトルが決まることはまずない。再校ゲラあたりで決まったり、念校になってようやく決まったりする。

売れ行きを考えなければ著者に決めてもらうのが一番だが、売りたいならばそれなりに訴求力のあるタイトルが必要だ。しかし残念ながら著者が訴求力のあるタイトルを提示してくれることは少なく、とくに学術系になると訴求力はほぼ望めない。著者の能力不足では決してない。研究者とコピーライターを兼業している人でもないかぎり、餅は餅屋であって、売れなかったときは編集者やコピーライターに責任がある。

そんな責任を背負いつつ選ばせてもらった、わたくし的に過去いちばんに長いタイトルが『香港・絶望のパサージュから語りの回廊へ──2019レジスタンスダイアリー』である。

編著者である日本語版翻訳委員会から最初に提示されたタイトルは『消えたレノンウォール──2019香港の声』だった。悪くはないのだが、日本ではあまり周知されていない「レノンウォール」の語が気になり、分かりやすくするか、さもなくば、いっそもっとミステリアスにできないものかと考えた。そんなおりに目にとまったのが、翻訳委員会のメンバーのおひとりが個人サイトにて控え目に掲載されていた『香港・絶望のパサージュから語りの回廊へ』の腹案である。

「絶望のパサージュ」とはベンヤミン的閉塞状況であろうことはすぐに理解できたし、同じくベンヤミン的な循環空間としての「回廊」という語への流れが、現代フランス哲学の書籍タイトルみたいで、さして深読みもせず、かっこいいという理由だけでゴリ押しさせていただいた次第だが、のちにこのタイトルに秘められた奥深い意義に気づかされることになる。

2020年の国家安全維持法の施行により、香港の言論界は壊滅的な打撃を受けた。この中国による統制は、日本の出版物や研究者にも大きな影響を与えている。今回の2冊(『香港・絶望のパサージュから語りの回廊へ』と『フリーダム』)にしても、『香港』(『香港・絶望のパサージュから語りの回廊へ』の略)は国安法への懸念から監修者や訳者の名前を伏せ、『フリーダム』は京都の個人出版社からゲリラ的に刊行された。この異例の出版形態そのものが事態の深刻さを物語っているが、そこからは「何としてもこの本を出さねば」という出版人たちの覚悟も伝わってくる。

『香港』が出版されてから、いくつかの書評が出た。上記は朝⽇新聞(2023年05月27日)に掲載された福嶋亮大氏の書評である。

この書評での指摘のとおり、本書に収録された文章(香港市民のメッセージ)の筆者名はすべてハンドルネームまたは匿名になっている。それらを翻訳した日本人メンバーも「翻訳委員会」という名でくくり、個人名は記していない。日本語版の前に米国版も出版されたが、この「異例の出版形態」を評者は「箱舟戦略」と呼び、「どん底の苦境のなかでも言論の回路を外に求め、闘争の記憶を脱出させ続けること──日本人はこの必死の試みを見過ごしてはならない」と締めくくっている。

「箱舟戦略」とは言い得て妙であり、私にはその視点がまるでなかったので評者の造語力に感心したものだが、同時に「苦肉の策」の意味合いを感じ、掻痒感が拭えなかった。

これを解消してくれたのが、nippon.comに今月(2023年9月5日)掲載された野嶋剛氏の書評である。結びのセンテンスは下記のとおり。

(前略)これを読む者は、奇跡的に香港が言葉を世界に伝える「回廊」となったあの夏を、再体験することができるだろう。

香港から脱出した「箱舟」ではなく、香港から発信され、延長された地理学的な「回廊地帯」なのだと評者は語る。AからBへの抜け道が絶望的に閉ざされても、砂嘴のように細く延ばされた「回廊地帯」によって「語り」のエリアの拡張はとめることができない。そういう深読みが可能なタイトルであることを刊行後に気づかされた。やはり長いタイトルはSEO的に有効だなと売り手の目線で半分くらいそう想ったのはここだけの話である。